カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品を購入/再購入する流れを、顧客の感情や行動を1つに図式化したものです。

顧客の行動や感情を予測、または実際に調査してカスタマージャーニーマップに落とし込むことで完成します。

意識していなかった課題の見える化や、顧客の行動変化の中で不足しているマーケティング施策の見える化に役立ちます。

顧客行動は非常に多様化しています。

Twitter・Instagram・TikTokなど、SNS一つとっても、どこで購入の動機を高めたのか予測することが難しくなっています。

カスタマージャーニーマップは、顧客行動の見える化をサポートする一手段でしかありません。

しかしながら、自社サービスの顧客行動を一つの図にしておくことで、マーケティング施策において仮説を立てやすくなります。

そうすることで、黄金顧客の発掘への最短ルート発見につながります。

本記事ではカスタマージャーニーマップはなぜマーケティング施策を考える上で重要かを説明します。またカスタマージャーニーマップの具体的な作成方法についても紹介します。

カスタマージャーニーマップとは

カスタマージャーニーマップは、商品・サービス購入/再購入までを、顧客の行動と感情を図式化したものです。

基本は購入までのプロセスを見える化するものですが、購入後の行動や感情も図示することが重要です。

たとえば、30代男性がプロテインを購入したとします。

男性はSNSや口コミ情報サイトで評価の高かったプロテインを見つけ、実際のサービスページで内容を確認し要件を満たしていたので購入しました。

さて、これだけでは男性がプロテインを購入した動機や、決め手がわかりません。

プロテインの購入なので、筋トレ・ダイエットが主な購入目的だと思われます。

しかし、数あるプロテインの中で、自社のプロテインが選ばれるのかはこれだけではわかりません。

偶然セール価格になっていたから、知り合いがおすすめしたから、はたまたパッケージが良さそうだったから、というのが決め手かもしれません。

このように、一つの購買行動の中に購入意欲を高める/下げる要因は無数に考えられます。

その要因に対して一つ一つ施策を打つのは時間と予算の無駄でしかありません。

そこで、カスタマージャーニーマップを用いて、購入者の頭の中をできる限り見える化します。

ここで、忘れてはいけないのは、購入までがカスタマージャーニーマップではないということです。

顧客の欲求は買うことで満たされるのではなく、製品/サービスを利用する際に発生します。

つまり、顧客は機能としての価値だけでなく、それを利用する時間や空間にも広がっています。

スターバックス(※)はコーヒーではなく、空間を価値として提供しています。

この価値に最初から気づくことは困難です。

だからこそ、カスタマージャーニーマップは購入後まで描く必要があるのです。

(※)スターバックスはStarbucks Corporationの登録商標です。

カスタマージャーニーマップは仮説を生み出す

マーケティングはどうしても全体ではなく、個別の成果で評価しがちです。

広告、Webサイト、メール施策はそれぞれが独立した施策としてとらえられることが多く、一連の施策として評価することが困難な場合があります。

これでは、総合的に評価されて購入されたという仮説を立てることができません。

顧客行動・思考論理は非常に複雑です。

人間の購買行動は論理ではなく、感情で決まる場合がほとんどです。

それを正確に予測することは困難ですが、ある程度理解できます。

なぜなら、施策を考える担当者自身も一人の消費者であることに変わりないためです。

そこで、カスタマージャーニーマップを作成し、全体を俯瞰することで顧客の意思決定プロセスが見えてきます。

顧客行動を直接認識できること以外にも、顧客は様々な行動や思考を持っています。

そこで見えたものから仮説を立てることで、具体的なマーケティング施策につながります。

一つ例をあげましょう。ある企業が薄型のモバイルバッテリーを販売しているとします。

見込み顧客の多くは、「モバイルバッテリー 薄型」で検索しています。

この事実から、リスティング広告やリマーケティング広告をすることで購入見込み客の確度を引き上げることができます。

顧客の流入と購入の点と点を着目するだけでは、視野を狭くしている可能性があります。

購買しなかったユーザーの行動、例えばLPのファーストビューの画像が不鮮明で離脱した等を見落としがちです。

そこから認識していなかった課題の発見・仮説立てができます。

ここで注意しておきたいのは、カスタマージャーニーマップは、「絶対に購入する」という前提で考えがちということです。

特に作成する方がマーケティング担当者1,2名で作成するときに起こりがちです。

これでは自己満足にしかなりませんので部署をまたいだ作成したり、実際に存在する顧客、購買しなかった見込み客をモデルにして作成したりすることがカスタマージャーニーマップの精度を決定します。

実際に顧客にヒアリングして、マップに起こすことができればでさらに精度は高まります。(顧客5名程度から聞けばまずは十分です)

カスタマージャーニーマップの有効性

カスタマージャーニーマップの有効性は以下の点が考えられます。

顧客接点

顧客接点は非常に多様化しています。それらを明確化できます。

例えば購買行動一つとっても見ても、顧客は実際にものを見てお店で買う、お店で見てネットで買う、ネットで直接買うといった具合に複数存在します。

Twitterで商品を見て、Amazonで買うといった経験がある方もいらっしゃると思います。

顧客行動の多様化

顧客接点が多様化していますので当然顧客行動も多様化しています。その多様化した顧客行動を、カスタマージャーニーマップを作成することで把握できます。顧客の行動様式別にマーケティング施策も自ずと変化します。

認知の段階ではCMで認知を取る場合、YouTubeで動画広告を流し認知を取る場合などに分かれるでしょう。

検討の段階ではリマーケティング広告を中心に進める場合、モ体験を促す施策を展開する場合などに顧客の行動様式毎に施策も分かれるでしょう。

いずれにせよ顧客の行動様式を細かく分けて施策を考え対応していくことが大切です。

繰り返しになりますが、カスタマージャーニーマップは、購入/再購入にいたる行動と思考の変化を図式化したものです。

上記の通り顧客接点と顧客行動様式にマーケティング施策は紐づいており、カスタマージャーニーマップを起こすことで、今とるべき施策を見極めることができます。

カスタマージャーニーマップとマーケティングの関係性

カスタマージャーニーマップとマーケティングは上記で述べたように密接した関係をもっています。

マーケティングの意思決定においては、工数が少なくてかつ影響が大きいものに資源を投下することが定石です。

カスタマージャーニーマップによって、得られる最大のメリットは、自社の相性のいい顧客接点・施策を見える化できる点です。

全体を俯瞰できるのはもちろんのこと、自社サービスの顧客はどこで購入の意思決定を下すことが多いのかある程度予測が可能です。

そして、自社にとって、SNSの相性がいいのか、Webサイトの相性がいいのか、店舗での相性がいいのか見極めることができます。

それに応じて優先順位を決めることで、施策が決まり、施策実施後カスタマージャーニーマップで振り返ることが可能です。

カスタマージャーニーマップの作成手順

カスタマージャーニーマップの概要やマーケティングとの関係性についてご紹介してきました。ここからは実際にカスタマージャーニーマップを作成していくための手順をご紹介してきます。

大きく分けて、

- ペルソナ(顧客像)の設定

- ペルソナの行動や感情の仮説を立てる

- 仮説を元に検証する

主に3つの手順によって構成されています。

手順⓪ カスタマージャーニーマップ作成に必要なもの

カスタマージャーニーマップを作成するときは断然、紙とペンで行うことをおすすめします。

用意するものは、模造紙・ペン(3色)・ポストイットです。ホワイトボードもあると便利です。

人数は最低2人。可能なら4-5名で行い、1人はファシリテーターとします。

※ファシリテーターは上長ではないほうが適任です。上長の方がファシリテーターだと、どうしても会議感が出てしまい、自由な発想を妨げる可能性があるためです。

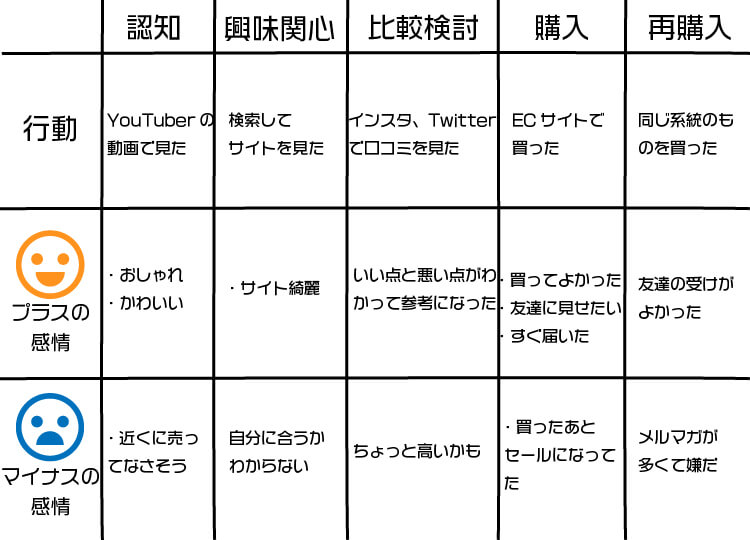

模造紙の横軸に「認知」「興味・関心」「比較検討」「購入」「再購入」の5つを区切ります。

縦軸には、「行動」「プラスの感情」「マイナスの感情」「マーケティング施策」の4つに区切ります。※図をご覧ください。

これで準備は完了です。カスタマージャーニーマップ作成時間の目安は2時間です。

手順① ペルソナ(顧客像)の設定

まずは、ペルソナの設定です。ペルソナとはターゲットとする顧客のことを指しているので、できる限り具体的に設定していくと効果的です。

本当にこんな人いるのだろうか?と思うくらい詳細に決めてください。もしくは、実際の顧客をモデルにしてもOKです。

カスタマージャーニーマップ作成に時間が取れない場合はあらかじめ実際の顧客から用意しておくといいでしょう。

手順② ペルソナの行動・感情を仮説立てる

①で設定したペルソナが自社の商品やサービスをどのように認知し、どういった行動や感情の変化があるのかポストイットに書けるだけ書き出しましょう。

あくまで仮説なので正解・不正解はありません。また、書き出したことは後からまとめていくほうが効率的です。

基本的には、「認知」「興味・関心」「比較検討」「購入」「再購入」に合わせて作成していきます。

以下の進め方がおすすめです。各段階別に、

- 行動/プラスの感情/マイナスの感情をポストイットに書きだす。(5分程度)

- 全体共有し、同じものはまとめる。

- なぜそう思ったのかプチディスカッション(5-10分程度)

- 書き出したものを模造紙に貼る。

- 現在行っているマーケティング施策を模造紙に書く。

この5ステップを5回繰り返します。

ファシリテーターはディスカッションの際に、進行に遅れがないか、脱線していないか、確認しながら進めていきましょう。

これで、仮説ベースのカスタマージャーニーマップが完成します。

イラストや図で表現していくと、視覚的に認識しやすく共有しやすいマップになります。

さらに、この段階ではあくまでも仮の完成であり、実際に商品やサービスを販売していく中で、新たな発見が出てきます。

その都度、ブラッシュアップしアップデートしていくことが大切です。

次の手順は発展的な内容ですので、必ずしも作成において必要な手順ではありません。

手順③ 仮説を元にした検証

②で作成した段階ごとの行動や感情の仮説がどれくらい的を射ているのか検証していきます。社員の声を聞くことももちろん一つの方法ですが、SNSやwebサイト上でアンケートをとる方法がおすすめです。

そうすることで、社内では発見できないような新たな視点を得ることができるかもしれません。また、扱っている商品やサービスが全く異なる企業にアンケートをお願いするのも斬新な答えが出ることもありおすすめです。

一番いいのは実際の顧客に聞きに行くことです。

ここまですると、カスタマージャーニーマップの精度が高くなります。

四半期に1回作成したカスタマージャーニーマップを開いて、その間に気づいたことを書き加えるだけでも十分有効なマップに進化します。

カスタマージャーニーマップ作成のまとめ

今回は、カスタマージャーニーマップの概要からマーケティングとの関係性、具体的な作成手順までを紹介してきました。

マーケティングを行う上で顧客の行動や感情・思考を視覚化して認識するためにぴったりです。

顧客の行動や思考が多様化・複雑化しているからこそ、カスタマージャーニーマップを描くことで、顧客の変化に気づきやすくなります。

マーケティング部署の垣根を越えて、営業部門・サポート部門、開発部門と一緒に作成してみてください。

きっと今まで気づけなかったサービスのいいところや、改善ポイントが見つかるはずです。